Fernando de Barros e Silva: “Dentro do pesadelo”

TEMPOS DA PESTE

O governo Bolsonaro e a calamidade brasileira

Fernando de Barros e Silva

Piauí/Folha – Maio 2020

Raskólnikov ficou de cama no hospital todo o fim da Quaresma e também na Semana Santa. Quando já estava se recuperando, recordou seus sonhos da fase de febre e delírio. Doente, sonhou que o mundo todo parecia condenado ao sacrifício por uma peste terrível, desconhecida e nunca vista, que provinha das profundezas da Ásia para a Europa. Todos tinham de morrer, exceto alguns escolhidos, muito poucos. Apareceram novos parasitas, criaturas microscópicas que se instalavam no corpo das pessoas. Só que tais criaturas eram espíritos, dotados de inteligência e vontade. As pessoas contaminadas por eles se tornavam imediatamente endemoniadas e loucas. Mas nunca, nunca as pessoas se consideravam tão inteligentes e tão inabaláveis na verdade como ocorria com os infectados. Jamais consideravam que houvesse algo mais inabalável do que suas sentenças, suas conclusões científicas, suas convicções morais e suas crenças. Povoados inteiros, cidades e populações inteiras se infectaram e enlouqueceram. Todos ficaram perturbados, ninguém se entendia, cada um achava que a verdade se encerrava só nele e sofria ao olhar para os demais, cada um batia no peito, chorava e retorcia as mãos. Não sabiam quem nem como julgar, não conseguiam entrar em acordo sobre o que era bom e o que era mau. Não sabiam quem deviam culpar e quem deviam inocentar. As pessoas se matavam umas às outras numa espécie de raiva insana. Uniam-se em exércitos inteiros, mas as tropas já em marcha começavam de repente a se dilacerar, as fileiras se dispersavam, os militares se atracavam entre si, furavam e cortavam, mordiam e comiam uns aos outros. Nas cidades, o sino de alerta tocava o dia inteiro: reuniam todos, mas ninguém sabia quem estava convocando nem para quê, e todos ficavam perturbados. Os ofícios mais corriqueiros foram abandonados, porque cada um propunha suas ideias, suas correções, e não conseguiam entrar num acordo; a agricultura parou. Aqui e ali, as pessoas se juntavam em bandos, concordavam em alguma coisa, juravam não se separar – mas logo começavam algo muito diferente daquilo que elas mesmas tinham acabado de propor, passavam a acusar uns aos outros, brigavam e se dilaceravam. Irromperam incêndios, começou a fome. Tudo e todos pereciam. A peste crescia e se alastrava cada vez mais. No mundo todo, só algumas pessoas conseguiram salvar-se, eram os puros e os eleitos, destinados a originar uma nova espécie de pessoas e uma nova vida, a renovar e purificar a terra, mas ninguém via tais pessoas, em nenhum lugar, ninguém ouvia suas palavras nem sua voz. [1]

Bastam algumas linhas para que o leitor se veja diante da pandemia do novo coronavírus. É impossível atravessar esse trecho do romance de Fiódor Dostoiévski sem associá-lo imediatamente à peste que assola o planeta. Embora seu poder de sugestão para os dias que correm seja flagrante e dispense comentários, devo uma explicação sobre as circunstâncias que trouxeram os delírios noturnos de Raskólnikov até aqui. Crime e Castigo foi publicado há mais de 150 anos, em 1866. Li o romance quando já era adulto, há mais ou menos três décadas – e só uma vez. Bem próximo do final da trama, o pesadelo foi uma das cenas que me capturaram para sempre. Mas permaneceu todo esse tempo bem guardado, num canto remoto da memória, como que adormecido. E, ironicamente, não foi o cataclismo do coronavírus que o despertou.

Estávamos na campanha presidencial de 2018, poucos dias depois do atentado sofrido por Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, quando essa passagem de Crime e Castigo acendeu na minha mente como faísca. Corri para a estante, peguei o livro, achei o trecho, li uma, duas, várias vezes, e transcrevi a cena para o computador. Sem que tivesse isso muito claro, eu estava à procura de uma imagem que fosse excessiva, hiperbólica ou absurda mesmo para dar conta do sentimento de horror e incredulidade que havia me tomado. Tentei escrever um artigo a quente para o site da piauí usando a alegoria da peste que enlouquecia as pessoas para falar da calamidade que então se desenhava no horizonte do país. Simplesmente não funcionou. Não demorou para que o recurso à literatura me parecesse postiço e um pouco afetado diante da urgência da situação. A dinâmica daqueles dias tumultuados acabou devorando as minhas pretensões de iluminar o ingresso do país nas trevas com a imaginação sombria de Dostoiévski.

Sigo mais um pouco com essa digressão. Quando Bolsonaro e Fernando Haddad passaram ao segundo turno, logo ficou evidente quem iria ganhar. O PIB (ou a parte dele que ainda não tinha assumido publicamente seu lado) correu em bloco para o colo do candidato da extrema direita; do outro lado – onde se encontravam supostamente os democratas do país –, cada um correu para um canto, com cara de paisagem. Àquela altura da campanha, além da óbvia associação com o transe bolsonarista, o pesadelo de Raskólnikov me servia também como imagem da autofagia do campo político civilizado: Todos ficaram perturbados, ninguém se entendia, cada um achava que a verdade se encerrava só nele e sofria ao olhar para os demais, cada um batia no peito, chorava e retorcia as mãos. Não sabiam quem nem como julgar, não conseguiam entrar em acordo sobre o que era bom e o que era mau. Não sabiam quem deviam culpar e quem deviam inocentar.

Não se tem notícia de que lideranças comprometidas historicamente com a democracia chegaram a chorar ou retorcer as mãos, mas todas, sem exceção, abdicaram de suas responsabilidades, cada uma batendo no próprio peito, como se a verdade se encerrasse toda em si, como se essa fosse apenas uma eleição – mais uma. Cegos ou omissos, colaboraram todos para pavimentar o caminho que Bolsonaro atravessou com ares triunfais, cuspindo ódio. É mais do que provável que esse desfecho fosse inevitável. Não acredito que a onda conservadora e a fúria revanchista que fermentaram na sociedade ao longo dos últimos anos pudessem ser revertidas nas urnas. Nada, no entanto, justifica as mesquinharias, a falta de percepção ou o pouco caso dos democratas diante do que estava em jogo. Ninguém fez boa figura. Ninguém mesmo.

Os tucanos empilharam vexames. Começaram lá atrás, em 2014, quando, derrotado por Dilma Rousseff, Aécio Neves colocou o resultado da eleição sob suspeição (nunca é demais relembrar os momentos marcantes da acumulação primitiva do bolsonarismo, chamemos assim). O playboy emplumado das Alterosas foi depenado pelo caminho, mas os tucanos seguiram sua marcha torta. Depois de apoiar o impeachment, dando aval (e não apenas os votos) à destituição de Dilma, o PSDB embarcou no governo de Michel Temer, capitaneado pelas pretensões delirantes de José Serra. Nomeado chanceler em retribuição à participação ativa nas articulações da parlamentada (na boa definição de Marcos Nobre), Serra acreditava que Temer era Itamar e ele seria o novo Fernando Henrique Cardoso. A sequência do filme todos conhecem. O senador tucano está praticamente reduzido à condição de fugitivo da Lava Jato – ele, que foi um importante ministro da Saúde na era FHC, hoje é irrelevante. E o PSDB, como se sabe, foi parar nas mãos de João Doria Júnior. Depois de abandonar a prefeitura paulistana e trair o padrinho Geraldo Alckmin, ele não hesitou em se oferecer para a dança do acasalamento com Bolsonaro, elegendo-se governador de São Paulo no sufoco, agarrado à chapa Bolsodoria. Da molecagem de Aécio em 2014, passando pelo patrocínio ao impeachment em 2016, até a carona no colo de Bolsonaro, em 2018, a trajetória descrita pelos tucanos pode ser lida como uma sucessão de flertes, cada vez mais ousados e explícitos, com a direita incivilizada. Em determinado momento pareceu impossível discernir a linha que separava o PSDB do Novo.

Ciro Gomes decidiu flanar em Paris no segundo turno da campanha, como se nada fosse, delegando ao irmão Cid a tarefa de avançar com a retroescavadeira contra a militância petista. Retroescavadeira era apenas metáfora, entendam. Como me disse um bom observador logo depois da eleição: “Descobrimos na campanha que o Ciro era melhor do que a gente imaginava, e também muito pior do que podíamos imaginar.” A definição paradoxal vai ao ponto. Os valores de Ciro são progressistas, sua atuação é relevante e faz diferença, mas sua personalidade é autoritária e ele invariavelmente descamba. Ciro quase nunca respeita o seu interlocutor. Exercita com gosto um tom professoral diante de entrevistadores inofensivos ou servis; quando o entrevistador lhe aperta o calo – às vezes basta um beliscão de leve –, tende a ser agressivo ou truculento, com variações de grau. É uma pena.

Lula e o PT tampouco estiveram à altura dos acontecimentos. Não é possível desconsiderar a circunstância decisiva de que o líder petista estava preso – vítima de um processo viciado, conduzido de maneira francamente parcial, com o propósito claro de alijá-lo da disputa eleitoral –, mas isso não o eximia de responsabilidades políticas. Da cadeia, o ex-presidente levou Haddad ao segundo turno e ao mesmo tempo o impediu de ter alguma chance de virar presidente. No dia seguinte à votação do primeiro turno, o candidato foi a Curitiba visitar seu criador. Pretendia sair dali com respaldo para fazer a campanha a seu modo. Queria caminhar ao centro e, entre outras coisas, tinha a intenção de convidar Pérsio Arida para ministro da Fazenda. Seria um lance ousado, com chances remotas de dar certo (um dos pais do Plano Real, banqueiro e ex-sócio de André Esteves, Arida era até a véspera responsável pela coordenação da área econômica de Geraldo Alckmin). Tudo isso, porém, ficou para as calendas gregas. Haddad saiu da sede da Polícia Federal como havia chegado: sob tutela. Foi até o fim o candidato de Lula, quando precisava ter sido o candidato da democracia. A direção do PT tratou de enquadrá-lo nos termos definidos pelo ex-presidente. Gleisi Hoffmann está lá para isso. Tem o espírito tarefeiro, mesmo diante das missões mais constrangedoras. Nem ela nem a burocracia petista fizeram esforço para derrotar Bolsonaro. Pelo contrário, houve um boicote branco a Haddad, como se fosse preferível a derrota nas urnas para não perder o discurso de que Lula estava sendo vítima de um complô. Naquelas condições, o desempenho do candidato foi surpreendente. O que o impulsionou na reta final foi uma espécie de mutirão espontâneo e desesperado na sociedade, sobretudo entre os jovens, à revelia do PT e das lideranças políticas – todos acoelhados.

Bolsonaro venceu nos termos dele, a bordo de um partido de aluguel, sem alianças regionais nem tempo de exposição na tevê, carregando como vice um general que, como ele, só tem boas recordações do golpe de 1964. Venceu sem fazer concessões, sem nenhum aceno ao centro do espectro político, contrariando a tendência das eleições em dois turnos. Venceu reiterando a retórica extremista e desafiando o establishment (parte dele encantado com a “sinceridade rústica” do capitão). Bolsonaro venceu misturando o discurso do ódio, do ressentimento e da revanche à promessa de redenção nacional, com forte conotação religiosa. O atentado que sofreu no início de setembro elevou à potência máxima os contornos messiânicos e a carga irracional da candidatura. A partir da facada nasceu um mártir que estava sacrificando a própria vida para salvar o país. A graça divina havia intercedido em favor do Brasil.

O fervor cristão, a fanatização da política, o anticomunismo delirante, a defesa da família patriarcal e o nacionalismo tacanho passaram a compor a nova gramática do poder. Era preciso expurgar os traidores da nação, restaurar os valores perdidos, fazer a limpeza, promover uma verdadeira faxina – dos esquerdistas, dos corruptos, dos transviados, a lista é virtualmente infinita, porque sempre haverá algo a ser varrido do mapa –, tudo convergindo para a ideia de que a missão de Bolsonaro, vocalizada por ele próprio, seria destruir o que existe e a partir daí refundar a pátria, entendida como um lugar idílico, onde estariam salvos, para falar como Dostoiévski, os puros e os eleitos, destinados a originar uma nova espécie de pessoas e uma nova vida, a renovar e purificar a terra. É claro que ninguém via tais pessoas, em nenhum lugar, ninguém ouvia suas palavras nem sua voz. Aliás, cadê o Queiroz?

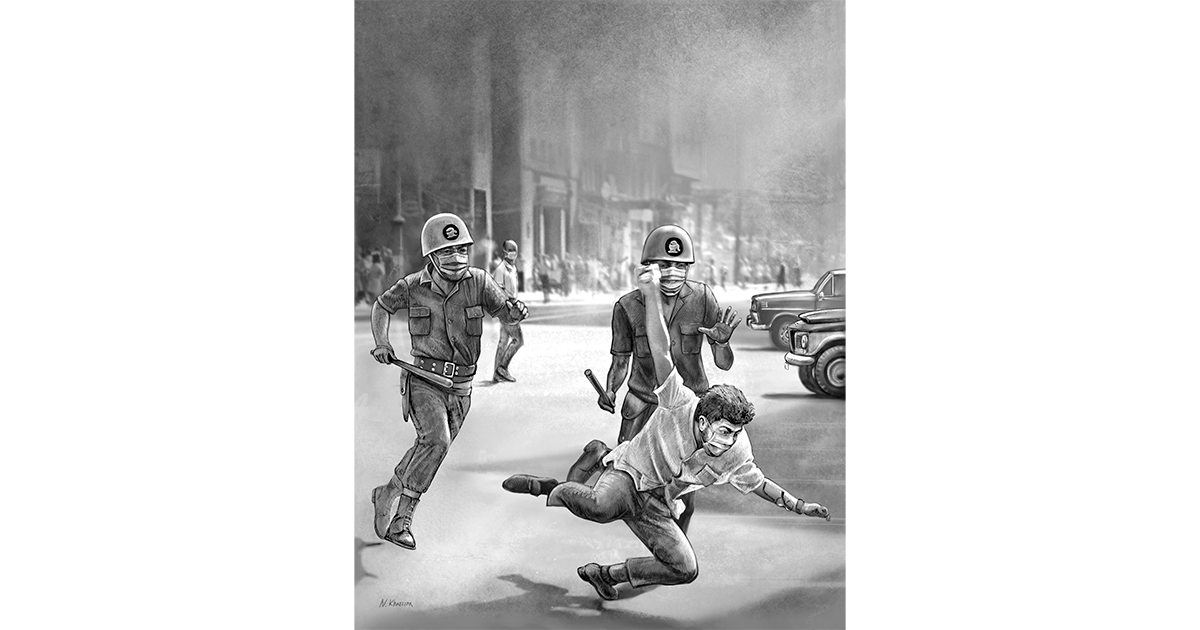

O pesadelo de Raskólnikov reproduz a dinâmica do livro bíblico do Apocalipse (o Juízo Final antecede a paz eterna dos justos no Paraíso), duvidando, ao mesmo tempo, do final feliz da história. Não há salvação em Dostoiévski. No caso de Bolsonaro, isso não é um problema. Enquanto a obra divina não se realiza, ele já elegeu para si um Éden tropical. Sua imagem do paraíso sempre foi a grande obra dos golpistas fardados que usurparam o poder no país por 21 anos. Dentro da longa noite do arbítrio, o presidente nunca escondeu que tem, digamos assim, um carinho especial pelo período de maior escuridão do regime militar, aquele em que a engrenagem da tortura, das mortes e dos desaparecimentos funcionou a todo vapor. (Aqui vale um parêntese: desaparecimentos, como se sabe, é um eufemismo para designar as mortes produzidas pelo Estado e não assumidas enquanto tais, o que representa uma volta a mais no parafuso da crueldade, com consequências indeléveis para parentes e amigos das vítimas). Estamos falando do intervalo de tempo que vai do AI-5, no final de 1968, até a metade dos anos 1970, quando o regime começa a “dar uma fraquejada” e Ernesto Geisel decide encampar aquela besteira de “abertura lenta, gradual e segura”. Erro brutal, porque para resolver os problemas do Brasil só “matando 30 mil”. A frase poderia estar na boca de um personagem de Rubem Fonseca, mas quem a pronunciou foi Bolsonaro, ao defender, em 1999, numa entrevista à TV Bandeirantes, o fechamento do Congresso e a necessidade de uma guerra civil para fazer “um trabalho que o regime militar não fez”. O primeiro alvo a ser executado seria o próprio presidente da República: “Começando com FHC. Não deixar ele de fora, não. Matando!” Vão “morrer alguns inocentes”, ele admitiu, mas acrescentou: “Tudo bem.” É assim mesmo, “em tudo quanto é guerra morre inocente”.

Não havia guerra nenhuma, a não ser aquela que fermentava na mente ruim do deputado. O disparate gerou, é claro, certo desconforto, mas ninguém levou adiante o pedido de cassação do mandato do genocida. Afinal, parecia ocioso perder tempo com um tipo periférico e perturbado, uma espécie de zumbi boquirroto, saudoso de “uma página infeliz da nossa história”, já superada.

O país atravessava uma séria crise monetária em 1999, é verdade, mas se respirava por toda parte ares democráticos. Àquela altura, uma década depois da Constituição de 1988 – a Cidadã – e depois da travessia de um impeachment que havia fortalecido a crença nas instituições, o consenso em torno da democracia parecia consolidado. Era sobre esse solo comum democrático que as divergências brotavam. A despeito de todos os problemas, tinha se formado a partir do Plano Real a perspectiva concreta de um novo ciclo de desenvolvimento e, com ele, a esperança de que iniquidades históricas do país começariam a ser reparadas. Tínhamos a sensação muito palpável de que algo estava em construção.

É divertido e triste ao mesmo tempo recordar que em 1994 a aliança dos tucanos com o então PFL foi motivo de grande escândalo e intermináveis discussões entre intelectuais. A muitos aquilo soava como uma concessão moralmente intolerável, um imperdoável passo em falso à direita, que recolocava em cena, ainda que na condição de coadjuvantes, velhas raposas da Arena, o braço de sustentação da ditadura no Congresso. Na grande angular da história, porém, o vilão da esquerda naqueles anos era a globalização, da qual FHC seria um fantoche, um presidente mais ou menos decorativo a serviço do capital que desconhecia fronteiras. À luz dos dias atuais, diante do avanço da xenofobia de extrema direita pelo mundo e da participação especial do Brasil nesse circo de horrores, vislumbro a montanha de ilusões em que estávamos sentados e o tamanho do tombo que levamos. Ainda estamos caindo, não se animem.

A atmosfera do país e a relevância política de Bolsonaro haviam mudado muito quando ele proferiu, em abril de 2016, seu voto a favor do impeachment de Dilma Rousseff. À sua maneira, o futuro presidente lançava ali o seu programa de governo, com direito ao bordão de campanha no final. O oxigênio da democracia brasileira já estava sendo cortado:

Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa Casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 1964. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve. Contra o comunismo. Pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim!

Em poucos segundos, Bolsonaro estabeleceu a conexão histórica entre os dois golpes (1964-2016) – o primeiro, militar; o segundo, jurídico-parlamentar –, como se desenhasse uma moldura para homenagear no centro do quadro o “pavor de Dilma Rousseff”. Ao acrescentar esse aposto ao nome do torturador, o deputado de alguma maneira fez reviver a própria tortura, num exercício de sadismo de que pouca gente é capaz. De forma provavelmente inédita no Congresso Nacional desde o fim do regime militar, estavam sendo atiradas no lixo a democracia como experiência histórica e a democracia como ideia e referência fundamental da vida política.

Detenho-me mais um pouco aqui porque Brilhante Ustra não foi um patife qualquer. Teve papel de destaque no “trabalho” que, segundo o lamento de Bolsonaro, a ditadura não terminou. O DOI-Codi que Ustra comandou entre 1970 e 1974 foi chamado de “casa dos horrores” na sentença histórica, proferida em 2008, em que o juiz Gustavo Santini Teodoro condenou o coronel. Ustra foi o único oficial militar condenado civilmente pela Justiça brasileira pelo crime de tortura. Isso porque a Lei da Anistia, de 1979, serviu como escudo legal para impedir que os torturadores fossem levados penalmente ao banco dos réus.

Ao contrário do que aconteceu no Chile, na Argentina e no Uruguai, no Brasil a tortura e os assassinatos cometidos por agentes do Estado jamais foram punidos. Nunca mais serão – e isso não é trivial. Faz pensar na maneira como o país costuma lidar com seus traumas, por meio de negaças e acomodações, sem nunca enfrentá-los. Na língua de Freud, se diria que o país, incapaz de elaborar os traumas, convive indefinidamente com seus sintomas. A começar pela escravidão, o trauma que nos formou como nação. Foi abolida há mais de 130 anos, em 1888, mas a dívida com a população negra jamais foi reparada. Os sintomas dessa omissão crônica, dessa nossa maneira de driblar as exigências da civilização e perpetuar no presente a herança colonial, estão aí, à vista de todos, nos morros, nas periferias, nas prisões, dentro das nossas casas, estampados em praticamente todos os indicadores sociais – renda, escolaridade, mortes, oportunidades de trabalho etc. Alguém pode mostrar um indicador, deve haver ao menos um, em que os negros não estejam expostos a situações de maior vulnerabilidade ou exclusão? Pois é.

Ustra foi condenado por uma ação movida pela família Almeida Teles, não por uma iniciativa do Estado. Entre 1972 e 1973, pai, mãe e dois filhos, uma criança de 4 e outra de 5 anos, foram presos e torturados nas dependências do DOI-Codi em São Paulo. Além deles, a irmã da mãe, uma jovem grávida de sete meses, também foi vítima de sevícias. Todos presenciaram a morte por tortura de um amigo da família. Ustra, segundo os termos da ação, “praticou pessoalmente os atos de tortura”. Quem conta isso é a historiadora Janaína de Almeida Teles, a criança de 4 anos da família torturada, hoje com 53 anos. Extraí seu relato de um artigo intitulado Os Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e a Luta por Verdade e Justiça no Brasil, incluído no livro O que Resta da Ditadura, organizado por Vladimir Safatle e Edson Teles, irmão da autora. O livro, que reúne reflexões feitas num seminário promovido pela Universidade de São Paulo em 2008, quando o AI-5 completou 40 anos, só seria lançado em 2010, num momento em que falar dos restos da ditadura estava meio fora de moda até na esquerda (Lula vivia sua apoteose como presidente, com mais de 80% de aprovação popular).

Eu estava na redação da piauí com alguns colegas no domingo em que a Câmara aprovou o impeachment de Dilma. Lembro-me bem do mal-estar que os termos do “sim” de Bolsonaro provocou em todos. Sua apologia ao torturador representava uma ruptura na sequência modorrenta de votos paroquiais e involuntariamente cômicos (em nome de Deus, em nome da minha tia, pelo futuro dos meus filhos, em homenagem ao meu papagaio…). Houve silêncio na redação por alguns segundos. Alguém soltou um sonoro “filho da puta”. Escrevi naquela mesma noite um pequeno texto para o site da revista, comentando um aspecto até então despercebido de uma pesquisa recém-publicada do Datafolha. No topo da pirâmide social, Bolsonaro já então liderava a corrida presidencial. Tinha 23% das intenções de voto entre os eleitores com renda familiar superior a dez salários mínimos. No conjunto da sociedade, ainda estava em quarto ou quinto lugar, com 7% ou 8%, dependendo dos adversários, mas sempre atrás do líder Lula, de Marina Silva e do candidato tucano (Aécio, Serra ou Alckmin). Na tarde em que Jair Bolsonaro “reparou uma justiça” ao exaltar o militar condenado por tortura na ditadura, boa parte da elite já havia arrastado suas fichas para o lado do capitão.

Dois anos e meio depois, a uma semana de ser eleito presidente, o candidato fez aquele famoso discurso transmitido por celular a manifestantes aglomerados na Avenida Paulista, em São Paulo. Para quem convalescia de uma facada, Bolsonaro aparece em cena bastante disposto e corado, sorridente na maior parte do tempo. Postado em pé no quintal dos fundos de casa, veste uma camiseta verde e tem atrás de si, como cenário, algumas peças de roupa e lençóis brancos pendurados no varal. Tudo é muito descontraído, casual, calculadamente mambembe. Revendo o vídeo, tive a impressão de que Bolsonaro lia o que falava de forma pausada, interagindo com a excitação da massa. Foi um discurso atroz. Atrás da câmera, fora de quadro, pode-se ouvir uma pessoa rindo em pelo menos duas ocasiões, quando o candidato diz que Lula iria “apodrecer na cadeia” e quando diz que vai mandar a “petralhada” para “a ponta da praia”. É um risinho sarcástico e meio abafado, de personagem de desenho animado, uma espécie de Muttley, o cão rabugento de Dick Vigarista, que sabe do que o chefe (ou o papai) está falando. Pinço algumas passagens desse discurso, em ordem aleatória, preservando os erros de português, em nome da autenticidade:

“Lula, você vai apodrecer na cadeia.”

“A faxina agora será muito mais ampla.”

“Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil.”

“Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria.”

“Vocês verão umas Forças Armadas altiva.”

“Vocês, petralhada, verão uma polícia civil e militar com retaguarda jurídica pra fazer valer a lei no lombo de vocês.”

“Bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo.”

“Petralhada, vai tudo vocês pra ponta da praia.”

“O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo.”

Essa última frase está aí apenas para que você, leitor, possa dar uma risada nesses tempos de cólera. A verdade é que “rimos do fato de que não há nada de que se rir”, como escrevem Adorno e Horkheimer na Dialética do Esclarecimento. “Faxina”, “limpeza”, “marginais”, “banidos”, “apodrecer”, “lombo”, “bandidos”, “petralhada” – tudo transpira ódio e recende a fascismo. A “ponta da praia”, talvez nem todos saibam, era o nome dado pela ditadura a um local de desova de cadáveres no Rio de Janeiro. Bolsonaro fala como torturador, não como candidato à Presidência. Assim como hoje governa como miliciano, não como estadista.

Insisti nesses registros já antigos porque a demência atual já aparece inteira lá. Não havia nada incubado. Tudo já era explícito. O inimigo da democracia que dedica em 2016 seu voto ao “pavor de Dilma Rousseff” é o mesmo que, em 2018, ameaça mandar os adversários para “a ponta da praia”. É exatamente o mesmo que, vinte anos antes, queria “matar 30 mil” e fechar o Legislativo para resolver o problema do país. É o mesmíssimo inimigo da democracia que, agora, no meio da mais grave pandemia mundial em mais de um século, participa, na condição de presidente da República, montado na caçamba de uma camionete, de um ato público em frente ao Q.G. do Exército a favor do AI-5, contra o Congresso e o STF – isso tudo três dias depois de ter demitido seu ministro da Saúde porque ele teimava em ser… razoável. Esse é o Messias do Brasil.

Mas ainda era pouco. Quando já estávamos estupefatos, exauridos, sem saber o que dizer nem como dizer diante da capacidade infinita do presidente de humilhar a racionalidade, multiplicar o caos e vilipendiar o sofrimento alheio, quando a cota de desmandos e desvarios no meio da pandemia já havia transbordado, Bolsonaro decide dobrar a sua meta e investe sobre a Polícia Federal, na intenção de capturá-la para si, provocando o pedido de demissão de Sergio Moro.

A queda do ministro da Justiça elevou a crise político-institucional a um patamar inédito. Veio uma semana depois da saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que encarou um mês de fritura em praça pública, período durante o qual Bolsonaro deu seus rolezinhos pelos arredores de Brasília, conclamou a população a desrespeitar o isolamento social, fez discursos mistificadores, propaganda indevida de remédio, tossiu, fungou, abraçou e apertou a mão de incautos. “A hora dele ainda não chegou”, disse o presidente a meia dúzia de admiradores na entrada do Palácio da Alvorada, dias antes de demitir Mandetta, falando como se fosse um meganha ameaçando um delinquente. Já a hora de Moro chegou sem aviso. Havia, sim, um acúmulo de rusgas entre eles, sobretudo “no tocante à qüestão” da Polícia Federal, mas a briga estava fora dos holofotes. Entramos numa nova fase do governo, não há dúvida. Pode ser o início do fim de Bolsonaro, mas está parecendo apenas o início de algo ainda pior sob Bolsonaro – “É melhor já ir se acostumando”, dizia o slogan de campanha, em tom intimidador.

Na reunião que decretou o AI-5, em 13 de dezembro de 1968, quando chegou sua vez de votar, o coronel Jarbas Passarinho, então ministro do Trabalho, dirigindo-se ao presidente, justificou sua adesão ao fechamento do regime com uma frase que entrou para a história: “Sei que à Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros deste conselho, enveredar para o caminho da ditadura pura e simples. […] Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos, todos os escrúpulos de consciência.” Atribui-se a Pedro Aleixo, vice-presidente do marechal Costa e Silva, uma ressalva ao AI-5 que ele teria feito na famigerada reunião: “O problema desse ato não é o senhor, nem os que com o senhor governam o país, mas o guarda da esquina.” A autoria da frase é duvidosa (não consta da gravação em áudio da reunião), mas ela entrou para a mitologia do período.

Não estou equiparando a ocupação da PF e do Ministério da Justiça pelos apaniguados do clã Bolsonaro com um novo AI-5. Rememoro as duas passagens da reunião porque ambas me vieram à mente quando o presidente foi questionado por uma seguidora no Twitter a respeito da amizade do diretor indicado para a PF com o seu filho Carlos, o atormentado Zero Dois. Ele respondeu assim: “E daí? Devo escolher alguém amigo de quem?” Afinal, para que escrúpulos de consciência? Pulemos então para a parte que interessa – “Vai tudo vocês às favas!” Escrevi na véspera da eleição, em 2018, que o país estava muito próximo de transformar o guarda da esquina do AI-5 em presidente da República. Aqui estamos, um ano e meio depois. No eco desse “e daí?”, pode-se escutar a voz do guarda da esquina da ditadura.

Bolsonaro escancarou a intenção de fazer da PF um braço de sua polícia política. Um arremedo disso já existe, infiltrado na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), na inteligência militar, nessa coisa anômala e ao mesmo tempo didática chamada “gabinete do ódio”, espalhada entre representantes das polícias pelos estados e sabe-se lá entre quantos milicianos, a exemplo de Fabricio Queiroz e do finado Adriano da Nóbrega. O cavalo de pau na PF é um passo decisivo para consolidar a submissão do aparato de segurança e investigação do Estado aos interesses particulares do presidente, escusos por definição. É também um passo arriscado, entre outras razões porque na cúpula da corporação existem hoje profissionais sérios e comprometidos com o combate à corrupção e ao crime organizado nos marcos da legalidade. O fato é que a distância entre o topo da República e o submundo do aparelho estatal e paraestatal de segurança e repressão do país nunca foi tão pequena. O bolsonarismo representa a vitória do modelo miliciano de gestão da violência brasileira.

Há ainda muita gente que se apega à capacidade de resistência das instituições. É uma maneira de brincar de avestruz. Basta um “recuo” do presidente para que os arautos da nossa vitalidade democrática venham dizer nos jornais e nas redes sociais que está tudo bem. Ou, quando Bolsonaro não recua, nossos arautos vêm a público para dizer que “desta vez, ele se excedeu”, apenas para, depois do próximo absurdo do presidente, voltarem a público para repetir, com a mesma inflexão na voz, que “desta vez, ele se excedeu”, num moto-contínuo que revela mais apatia diante das ameaças às instituições do que propriamente confiança cega nelas.

Os adeptos dessa tese terão sempre uma parcela de razão – as instituições, bem ou mal, exercem aqui e ali a função de contraponto à insanidade presidencial, evitando algumas vezes o pior. Isso vale até o momento em que forem imperceptivelmente contagiadas pela demência. Volto aqui às perturbações de Raskólnikov:

As pessoas contaminadas por eles se tornavam imediatamente endemoniadas e loucas. Mas nunca, nunca as pessoas se consideravam tão inteligentes e tão inabaláveis na verdade como ocorria com os infectados.

As instituições, tão inteligentes e tão inabaláveis em suas convicções, já foram contaminadas, perdão pela insistência, em 2016. Em 2018, veio a segunda onda da contaminação, mais resistente porque disfarçada numa eleição democrática. O vírus antidemocrático tem levado a melhor sobre as notas de repúdio que pretendem combatê-lo. A indignação retórica se transformou numa espécie de cloroquina política. Não vai conter o avanço da pandemia autoritária.

O que temos visto nos constantes embates entre o presidente e a ordem legal segue um padrão teatral, com forte componente de autoengano: a cada “vitória” da institucionalidade, a cada “recuo” de Bolsonaro, o que ocorre na prática é uma pequena vitória do perdedor – ele avançou mais duas casas, avançou mais 5%. A exemplo do que acontece em várias partes do mundo, a democracia brasileira está sendo roída e vai se desmanchando aos poucos. É um processo de erosão, com picos de aceleração e momentos menos perceptíveis, não uma implosão. Não há no Brasil, até segunda ordem, espaço político para um golpe de manual, na antiga acepção de tomada abrupta do poder pela força. Até porque os militares já estão no poder. Bolsonaro entupiu o primeiro escalão do governo de generais. Estima-se que sejam em torno de 2,5 mil os militares que ocupam cargos de confiança na esfera federal. Estão no filé-mignon da administração pública. É o que se chamava na época do PT de aparelhamento do Estado. Alguém acha que essa gente toda estaria disposta a inibir as tentações autoritárias do presidente? Teria compromisso efetivo com a democracia? Bolsonaro é pior que os militares, mas os militares não são melhores do que ele. Soa estranho? Vamos fingir que o nome disso seja dialética.

O general Hamilton Mourão, herdeiro da cadeira de Bolsonaro na hipótese de impeachment ou na eventualidade de renúncia (ambas por ora improváveis), organizou em 2015, quando ocupava o posto de comandante militar do Sul, uma homenagem à memória do coronel Brilhante Ustra, morto naquele ano. Corria o governo Dilma, e Mourão acabou sendo demitido do cargo pelo então chefe do Exército, general Eduardo Villas Bôas.

Augusto Heleno, atual chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, mentor de Bolsonaro e patriarca do generalato instalado no Planalto, é um herdeiro da linha dura do regime militar. Atuava como ajudante de ordens do general Sylvio Frota quando este, então ministro do Exército, em 1977, tentou emparedar o presidente Ernesto Geisel. Acabou exonerado por Geisel, a quem criticou publicamente, depois de ser apeado do ministério, por “complacência com a infiltração comunista e a propaganda esquerdista”, conforme relata o jornalista Elio Gaspari em seu livro A Ditadura Encurralada. A abertura do regime avançou. Mais de quarenta anos depois, não consta que as ideias do então jovem capitão Heleno tenham evoluído.

Esses são os “moderados”, os razoáveis, os que controlam os impulsos do presidente. Chegamos a esse ponto. Sim, claro que existem divergências entre os militares de alta patente. Deve haver entre eles aqueles que sejam democratas além da página 2. Não é certamente o caso nem de Mourão nem de Augusto Heleno. Numa democracia digna do nome, de toda maneira, essas divergências deveriam ser resolvidas dentro dos quartéis, não no terceiro andar do Palácio do Planalto.

Bolsonaro substituiu o chamado presidencialismo de coalizão pelo presidencialismo de colisão. Trocou a cooptação pelo conflito. Sim, é verdade que ele agora está pedindo socorro ao Centrão, mas logo a coisa vai desandar. É só esperar. O que define o bolsonarismo é o desprezo pelo Congresso, pelos partidos, pelas instituições, pela imprensa livre, pela sociedade civil organizada. Ele gosta do caos, ele gosta de dar tiros. Sua opção política funciona porque ele tem o Exército às suas costas. O projeto autoritário de Bolsonaro passa pela atrofia do poder civil e do estado laico, dois pilares da vida democrática.

Até aqui falei mais do primeiro aspecto, mas é evidente que a deslaicização do Estado está no centro da regressão brasileira. Assim como está em formação uma polícia política, há uma milícia neopentecostal em expansão no país. Não me refiro aos fiéis, embora seja fato que a pauta conservadora encontre maior acolhida entre a população evangélica. Para não cairmos nós na intolerância obscurantista, é preciso fazer esforço e separar as vítimas da ausência do Estado e da exclusão social dos neotubarões da fé que falam em seu nome. Bolsonaro os abraçou, estamos nos convertendo numa república semirreligiosa, na qual o chefe da nação ignora as recomendações médicas contra a pandemia, mas participa de rodas de oração para afastá-la do país (ou apenas deles, os eleitos de Deus).

Se dependesse da vontade de Bolsonaro, Edir Macedo seria o novo Roberto Marinho. Se isso acontecesse – acho que não chegaremos a tanto –, seríamos um país bem pior do que já somos. Não é preciso deixar de lado a memória do vínculo umbilical da Globo com a ditadura, nem mesmo é preciso aliviar nas críticas que lhe dirigimos hoje para reconhecer, ao mesmo tempo, que não é na tela da emissora que a barbarização do país está se desenrolando. Por abominável que seja, o BBB da Globo é mais inofensivo que o BBB da Bíblia, do Boi e da Bala que cerram fileiras com Bolsonaro. Não precisamos escolher entre um e outro, alguém dirá. Minha resposta é que talvez precisemos, sim. Seria como ter que escolher entre um horizonte muito acanhado e horizonte nenhum.

A eleição de Bolsonaro representa um revés histórico comparável ao golpe de 1964. Isso para mim era intuitivamente óbvio desde o começo, quando desencavei sem querer da memória o romance de Dostoiévski. De tudo que li nos últimos meses, foi o crítico Roberto Schwarz quem melhor organizou o que aproxima e o que diferencia o governo do guarda da esquina de hoje do regime autoritário de ontem. Recapitulo os pontos principais da entrevista que ele concedeu à Folha de S. Paulo, em novembro passado.

Como em 1964, houve em torno de Bolsonaro uma aliança entre o fundo regressivo da sociedade, descontente com os rumos liberais da civilização, e um programa pró-capital, encarnado nas promessas de Paulo Guedes. “Ao dar protagonismo político, a título de compensação, aos sentimentos antimodernos de parte da população, os mentores do capital fizeram um cálculo cínico e arriscado”, diz Schwarz. Na Alemanha dos anos 1930, o cinismo custou muito caro: “Aceitando e estimulando o nazismo, a grande burguesia alemã deflagrou um processo incontrolável, ao fim do qual já não se sabia quem devorava quem.” Nas palavras do crítico, se Bolsonaro não chegar lá, “não terá sido por falta de vontade”.

Feita a aproximação, Schwarz ressalva que há uma diferença decisiva entre o atual casamento das pautas arcaizantes do bolsonarismo com a reforma liberal da economia e aquele outro casamento celebrado em 1964. “Cinquenta anos atrás, quem marchava com Deus, pela família e a propriedade eram os preteridos pela modernização, representativos do Brasil antigo, que lutava para não desaparecer”, diz Schwarz. Apesar da “derrota do campo adiantado, continuava possível – assim parecia – apostar no trabalho do tempo e na existência do progresso e do futuro”.

Já o neoatraso bolsonarista é de outro tipo e está longe de ser “dessueto”, diz o crítico. A própria escolha da expressão “dessueto”, impregnada de naftalina e com cheiro de coisa antiga, assume aqui conotação crítica. Vejamos:

A deslaicização da política, a teologia da prosperidade, as armas de fogo na vida civil, o ataque aos radares nas estradas, o ódio aos trabalhadores organizados etc. não são velharias nem são de outro tempo. São antissociais, mas nasceram no terreno da sociedade contemporânea, no vácuo deixado pela falência do Estado. É bem possível que estejam em nosso futuro, caso em que os ultrapassados seríamos nós, os esclarecidos.

Dessueto, caro leitor, somos você e eu (peço escusas para preservar a veleidade de estar no campo esclarecido nestes tempos em que a linha que separa o esclarecimento da escuridão anda desbotada).

Em 1964, transpor o subdesenvolvimento era uma ambição real tanto da esquerda como da direita – “horizonte com que hoje ninguém mais sonha”, diz Schwarz. Sua hipótese, que ele mesmo admite ser pessimista, é de que “a sequência de superações que durante algum tempo deu a sensação de que o país decolava rumo ao Primeiro Mundo pode ter chegado a seu limite”. Em sentido substantivo, o Brasil deixou de ser um país em formação. Somos isso que está aí, esse bicho anômalo, improvável, como o ornitorrinco de que falava o sociólogo Francisco de Oliveira em 2003. Nossa próxima contribuição ao mundo será a destruição irreversível da Amazônia. Com um pouco de sorte, se lhe deixarem trabalhar, esse será mais um legado de Bolsonaro.

Num registro mais pessoal, a mesma ideia de algo definitivamente malformado aparece no último livro de ensaios de Nuno Ramos. No prefácio de Verifique Se o Mesmo, lançado pela Todavia, o artista plástico e escritor diz a certa altura: “Quero apenas declarar, e me perdoe o leitor esse tom abrupto, que os acontecimentos recentes parecem encerrar o ciclo de esperanças que acompanhou minha vida adulta desde os anos 1980.” O texto é de maio de 2018, anterior, portanto, à eleição presidencial, mas já está impregnado pelo ambiente que levou Bolsonaro ao poder.Logo depois de dizer isso, Ramos menciona que a consciência do fim desse ciclo aparece pela primeira vez num texto que ele publicou na Folha, em 2014 (incluído no livro). Suspeito que Estamos é uma intervenção política, mas também uma obra de escritor. “Suspeito que o tema primordial e decisivo da sociedade brasileira sempre tenha sido, e seja ainda, a violência”, ele diz. Ramos suspeita de muita coisa, mas é em torno dessa ideia poderosa que tudo orbita. Cito duas passagens do texto.

Por estar em toda parte, suspeito que esse tema [a violência] aproxime-se, entre nós, do impensável, e que traga em seu DNA, como esses vírus de mutações constantes e velozes, alguma coisa metamórfica que sempre se transfigura e escapa.

E mais adiante:

Suspeito que Paulo Coelho, o padre Marcelo Rossi e o bispo Edir Macedo sejam três faces de uma mesma e última privatização – a do infinito.

É espantoso que um texto de maio de 2014, escrito meses antes da reeleição de Dilma (contra Aécio, Eduardo Campos e depois Marina, lembrem-se disso), exprima tão bem o país tão pior que estamos experimentando neste momento.

Volto ao prefácio: “Sempre considerei que meu trabalho representava uma inflexão ao mesmo tempo gulosa e pessimista diante desse quadro [do país], mas, para que houvesse pessimismo, era preciso que o outro polo estivesse vivo.” A dinâmica alimentada por décadas se quebrou. “Alguma coisa definitivamente se formou, está formada, deixamos que se formasse – e não parece nada boa”, diz Ramos.

Comecei este texto revelando os sentimentos de horror e incredulidade diante do que estava por vir em 2018. Um ano e meio depois, termino renovando aqueles sentimentos, dos quais não me livrei, fisicamente falando, acrescidos, neste momento, da sensação incontrolável de que “os acontecimentos recentes parecem encerrar o ciclo de esperanças que acompanhou minha vida adulta desde os anos 1980”.

Com a licença de Nuno Ramos, suspeito que as consequências do estrago de Bolsonaro na vida brasileira vão perdurar por muito tempo depois do fim de seu mandato. A violência sempre foi e, mais do que nunca, é o tema primordial e decisivo da sociedade brasileira. Com a eleição de Bolsonaro, abrimos um alçapão que não poderia ter sido aberto. O cinismo das elites brasileiras pode custar, já está custando muito caro. Tenho vontade de dizer: as vítimas do novo coronavírus são os petralhas que o presidente ameaçou mandar para a ponta da praia uma semana antes de vencer. Naquela época, a imprensa dizia – com falsa isenção, com falso espírito crítico, com uma equidistância que só ela, na sua miopia de classe, conseguia enxergar e, sim, com uma dose intolerável de cinismo – que estávamos diante de “dois extremos” igualmente perigosos, diante de uma “escolha difícil”, diante de “duas ameaças” à democracia. Aqui estamos hoje. Não venham agora, por favor, com a ladainha de que Bolsonaro passa e as instituições permanecem. É justamente o contrário o que está se desenhando no horizonte muito acanhado ou no horizonte nenhum que temos à nossa frente.

Volto a Crime e Castigo, exatamente ao ponto em que acaba o pesadelo narrado no início deste texto:

O que atormentava Raskólnikov era o fato de que esse delírio insensato se refletia nas suas recordações de modo tão triste e tão angustiante que a sensação dos devaneios febris demorou muito tempo para passar.

[1] A tradução é de Rubens Figueiredo e consta da edição de Crime e Castigo lançada pela Todavia, em 2019.

Fernando Barros e Silva é jornalista.